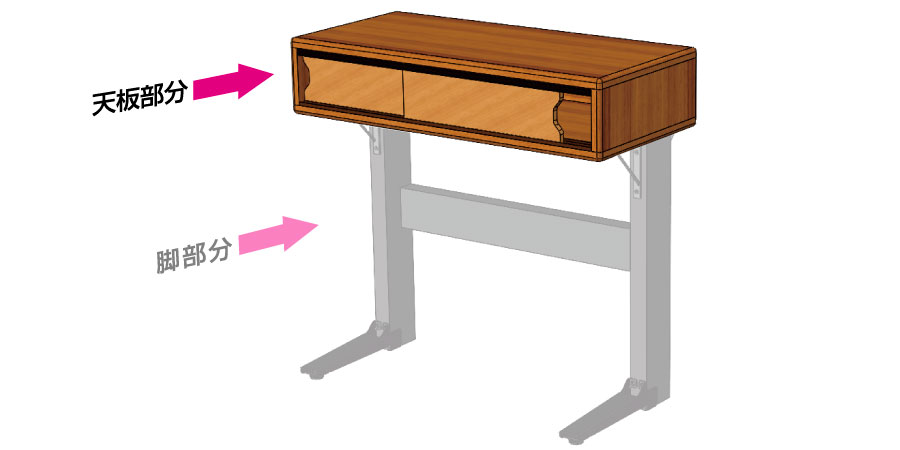

12mm厚の板が引き戸になるレールで、ちょっとだけ遊んでみたくて、こんな感じの引き戸収納付きの机を作ってみました。

机の収納といえば、引き出しが普通だし使い易いのは分かっています。ただ、引き戸のアンティークな魅力もありなんじゃないかなと個人的には思います。

今回、この記事1本で、材料集めから完成まで一気に進めますが、色んな加工や塗装方法が出てきます。それらについては別記事で詳しくご紹介します。

では、はじめます。

この記事の内容

材料の準備

まずは、材料の準備です。木材と金具とビスの確認を先にしておきます。

木材

| 机天板用 (20mm厚の板) | 350×720mm ×2枚 350×120mm ×2枚 120×680mm ×1枚 |

| 引き戸用 (12mm厚の針葉樹合板) | 107×355mm ×2本 |

| 脚部用 (2x4材) | 長さ550mm ×1本 長さ590mm ×2本 |

今回、天板用の板はこだわりで、メープル材の20mm厚を使用してしまいましたが、パイン集成材などの板でも使用可能です。板厚が変わる場合は、カット寸法がことなります。

引き戸用の板のカット寸法は、12㎜厚の板が引き戸になるレールの紹介ページに詳しく書いてあります。参考にしてみてください。

金具

- 12mm厚の板が引き戸になるレール ブロンズ900mm×1セット

- fort2x4金具 J-2ブラック×1個

- fort2x4金具 J-3ブラック×1個

- DIY-IDブレース棚受けブラック60mm×2個

- DIY-IDブレース棚受けブラック120mm×2個

- 2×4材を立てる脚ブラック×2個

※各金具の紹介ページにリンクしています。

その他

- カラースプレー 艶消し黒

- ワシン木部着色剤

- 水性ウレタンニス

- 水性用ハケ

- ダボ継ぎ用の木ダボ

- 木工用接着材

- 木が割れにくいビスプレミアムブラック

使用した工具

- インパクトドライバー

- ランダムサンダー

- 金のこ

- ジグソー

- トリマー

あくまでフルスペックで、この机を作った場合です。かなり省略できる部分もあるので記事内で説明していきます。

製作開始

部材の準備が整ったので製作に入ります。

一番のメインどころである天板から作っていきます。いつもは、塗装してから組立てますが、組立後に面取りしたい部分があるので、今回はこの順番で作ります。

天板の組み立て

天板といっても、引き戸付き収納を付けるので、ただの板ではなくボックス形状になります。

用意した木材を接合していくだけですが、ビスで組むとビス頭部が表面に見えて美しくないのと、天面に凹凸ができて書き物をする時などに使いものになりません。なので今回は、ダボ継ぎで接合していきます。

ダボ継ぎは、ビスを見せずに箱ものを作る時に一番簡単に継ぐ方法なので覚えておいても便利かと思います。大げさな工具も必要ないですし初期投資も少なくて済みます。

ダボ継ぎの方法は簡単ですが、詳しくは以下の記事にありますので、そちらをご覧ください。

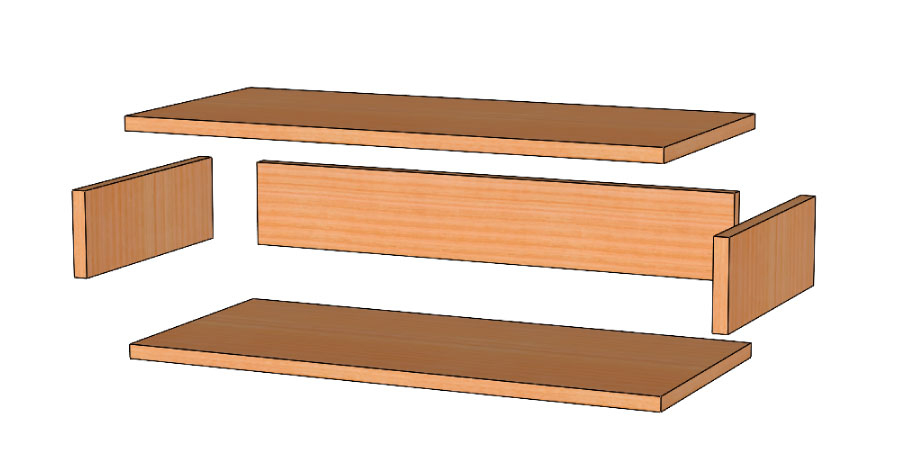

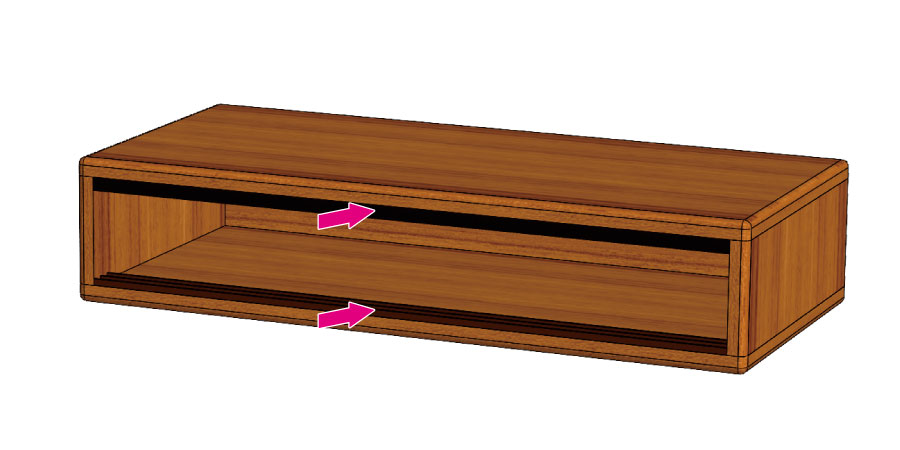

天板用に用意した板材を下の絵のように組み立てます。

まずは、下側のフレームをダボ継ぎで接合していきます。

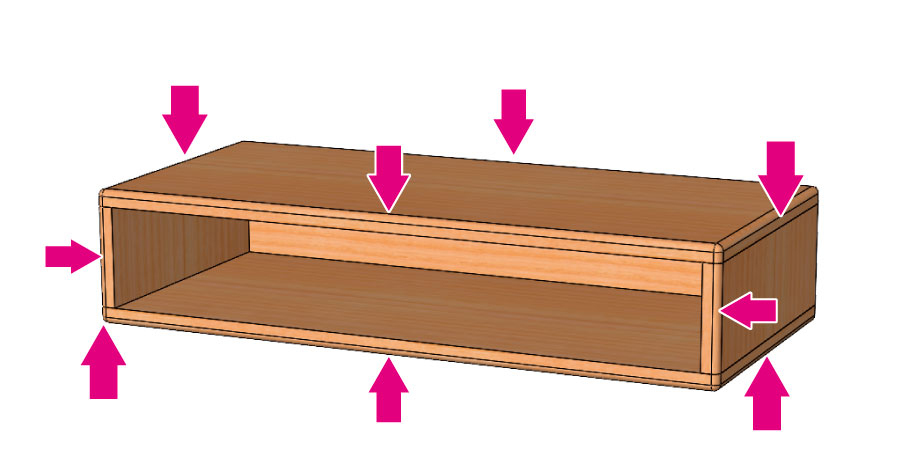

下側が組めたら接着剤が硬化する前に、ちゃっちゃと上の板も固定していきます。

本来であれば、クランプで挟んで固定するところですが、タイミング悪く別の用途で使ってしまっているので、重りを乗せて接着剤がしっかりと定着するまで一晩ほど放置します。

うちの会社は、ネジ・金具屋なので、重い箱はいくらでもあります。

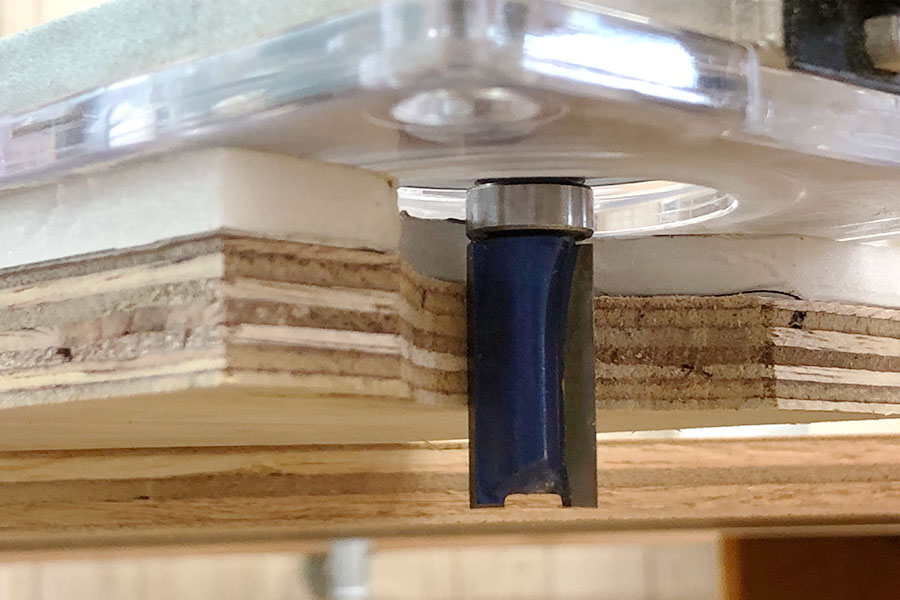

接着剤が硬化したら、トリマーで面取りをします。

R面を付けると、ややアンティークな雰囲気になるので、角ばった雰囲気が好きな方はお好みでアレンジしてください。トリマーを持っていなければ、紙やすりで面を落とすくらいでも充分です。

今回は、矢印の箇所を面取りします。R8位のコロ付き丸面ビットを使用しました。

エッジ部を一定の速度でなぞっていくと簡単にR面が出来上がります。

面取り部分に、ちょっとコゲがでてしまいました。腕も悪いですが、多分、刃も悪いです。あとで研磨するので、こんな感じで大丈夫です。

これで天板のボックス形状は出来上がりです。

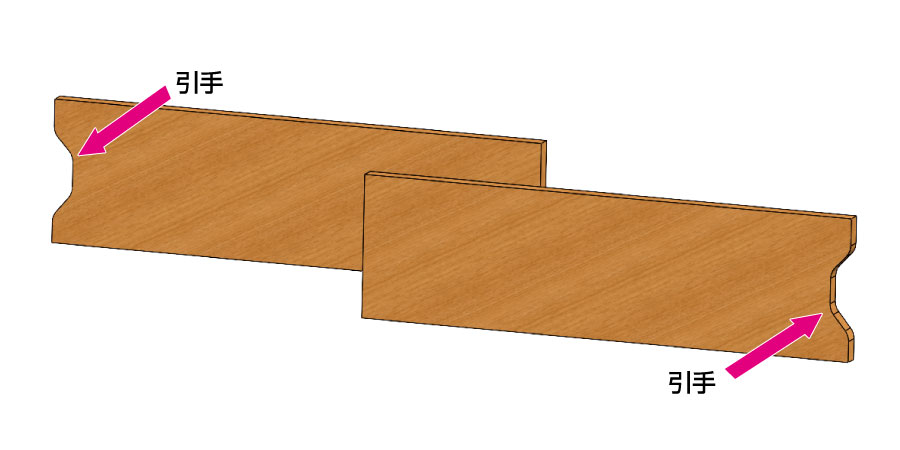

引き戸の戸作り

続いて、引き戸の戸を作ります。矢印の部分です。

戸の材質は、12mm厚の板であれば、大体使えます。この記事では、針葉樹合板を使用していますが、無垢材・OSB・シナ合板など、こちらもお好みで大丈夫です。

12mm厚の板を指定の大きさでカットしておきます。これに、引手の部分を加工します。いつもは、ただの丸穴で済ましていますが、今回はちょっとだけ素敵にアレンジしてみようかと思います。

湾曲したやや複雑なラインです。普通の鋸ではカットできそうにありません。加工には、こちらもトリマーを使用します。

倣い加工という方法で作りますが、トリマーが無い場合は、丸穴で何の支障もありません。丸穴であればドリルだけで済みます。あくまでただのこだわりです。

ちなみに、丸穴で作るとこんな感じになります。

多分いないと思いますが、特殊な引手にトライしてみたいという方のために、倣い加工の方法は、以下の記事に掲載してあります。

サンディング

加工が終わったら、塗装の下準備のためにサンディングをしていきます。個人的には、良く削れるランダムサンダーが好みです。もちろん、紙やすりの手がけでも問題ないですが、広葉樹は固いので結構大変です。

R面も整えていきます。特に木口面はガサガサだと塗料を吸い過ぎてしまうので、良く磨いておいた方がキレイに仕上がります。

先ほど作った戸になる板も、磨いておきます。引手の部分はサンダーが入りにくいので、指に紙やすりを巻いて磨いておきます。

天板と引き戸の塗装作業

今回使用した木材は、メープル材です。広葉樹で木目が整っているので、オイル仕上げも考えましたが、机ということで、コーヒー飲みながら作業して、ちょっとこぼしてしまったりなんてことも考えられます。

オイル仕上げだと水分がつくと染みになってしまうので、ウレタン仕上げをしていきます。

ウレタン仕上げの作業は面倒くさいですが、ほぼメンテフリーの耐久性があるのが魅力です。最近のウレタンは、艶消しもあるのでテカテカが嫌いな人にもおすすめです。

ウレタン仕上げの手順としては、着色剤で好みの色に着色してからクリアーのウレタンニスで仕上げる段取りとなります。

着色後、乾くとカサカサな感じになります。これにウレタンニスを塗るといい感じの半艶の仕上がりになります。

ウレタン仕上げは、ややコツがあるので、その辺を下の記事にまとめてあります。はじめは、面倒くさく感じるかもしれませんが、慣れれば造作も無い事です。

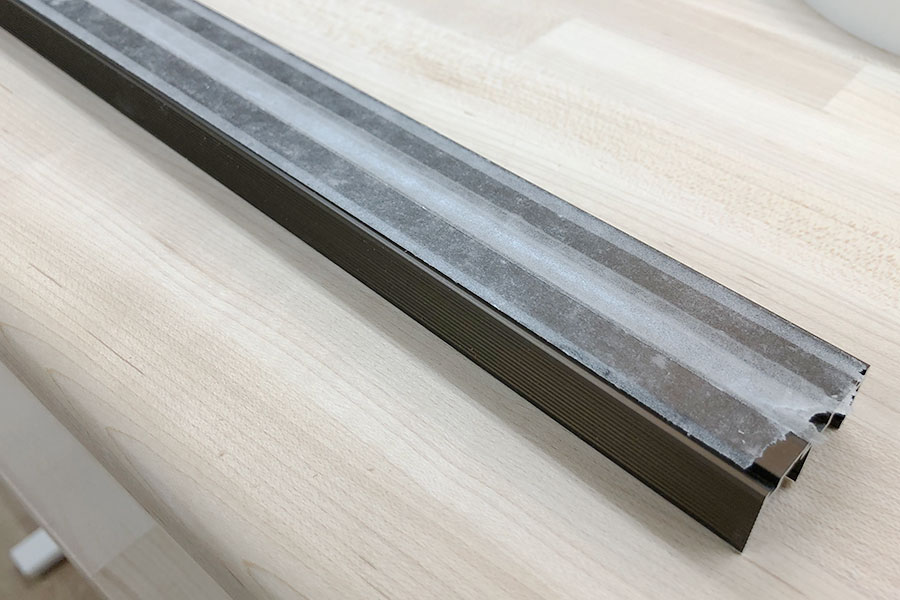

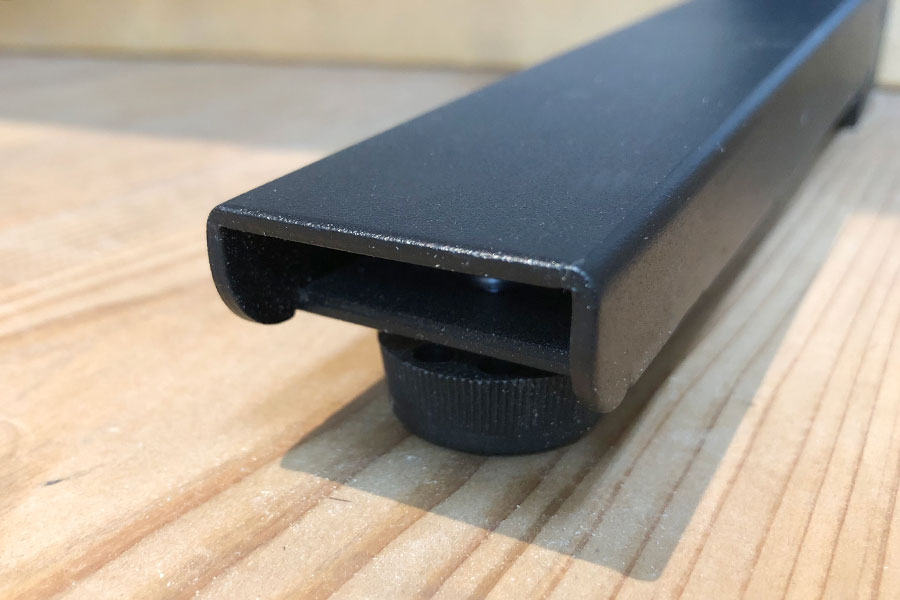

レールの取付け

12mm厚の板が引き戸になるレールブロンズ色・長さ900mmのものを使います。

ボックスの内寸を幅900mmに設定すれば、レールを切る必要がなかったのですが、720mmにしてしまったため切らないと使えません。

諦めて、カットします。金属のカットなんて無理!と思うかもしれませんが金鋸さえあれば、案外簡単に切ることができます。木材を切るのとさほど変わりません。

アルミ材のカットの方法は以下に詳しく載っています。

カットができたら、ボックスに取付けていきます。レールには、上レールと下レールがあるので間違えないようにします。

確実な固定方法は、ビス留めですが、ここにきて疲労してしまっているので両面テープ貼りに逃げようと思います。

両面テープ貼りでもかなりしっかりと貼り付ける事ができます。これで天板部分は、ほとんど完成となりました。

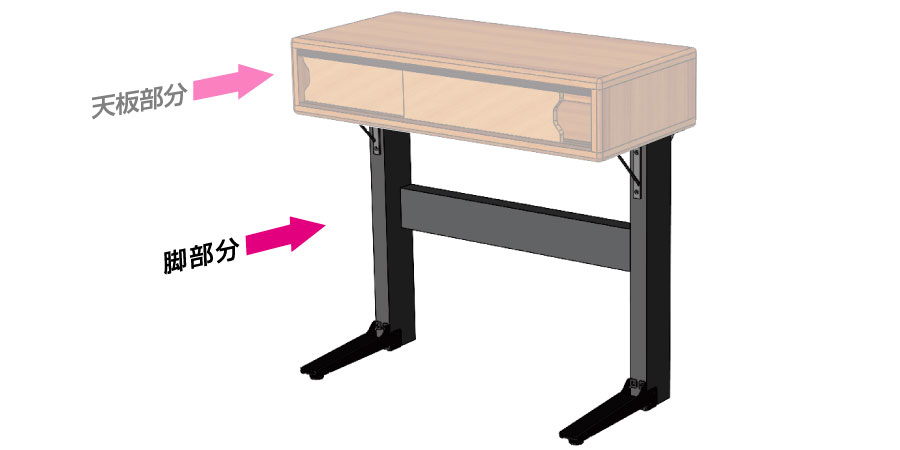

脚部分の組み立て

脚部分の組み立てに入ります。

脚には、2×4材を使用します。これに2×4材を立てる脚を取り付けて立たせていく算段です。

2x4材の塗装

脚の部分は、天面部とは違って、黒の金具も使いますし、しまって見えるのでブラックに仕上げていきたいと思います。

まずは、サンディンして下地を整えます。それに、水性スプレーの艶消し黒で塗装していきます。

木部は刷毛塗りというイメージもありますが、木目を透過させない塗装の時はスプレーで済ませることが多いです。

刷毛塗りよりも楽だし、圧倒的に早く乾きます。ただ、結構飛散するので、屋外必須+広いスペースで養生が必要です。

こんなとこまで飛ぶの?というくらい飛散します。たまーに営業車に斑点ができていますがご愛敬です。

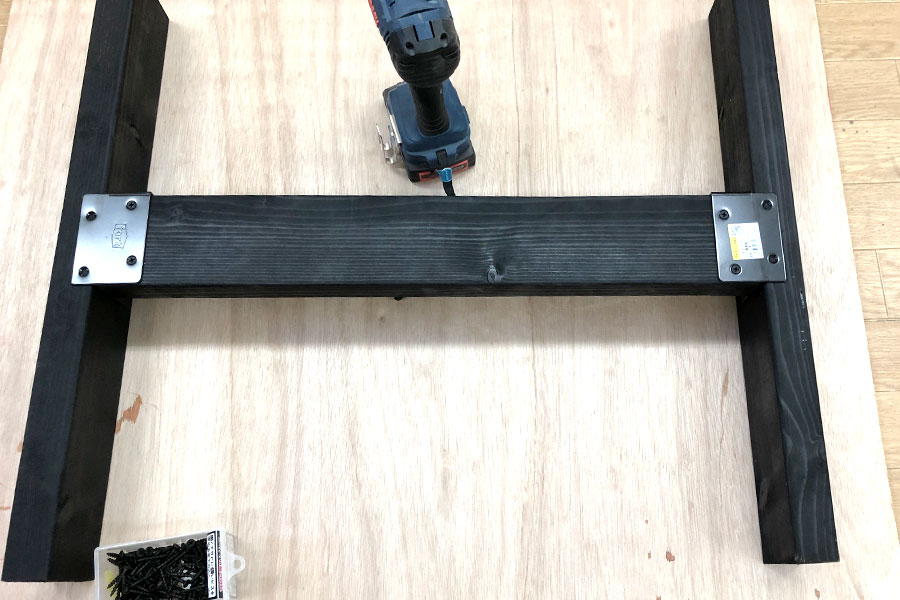

脚組立て

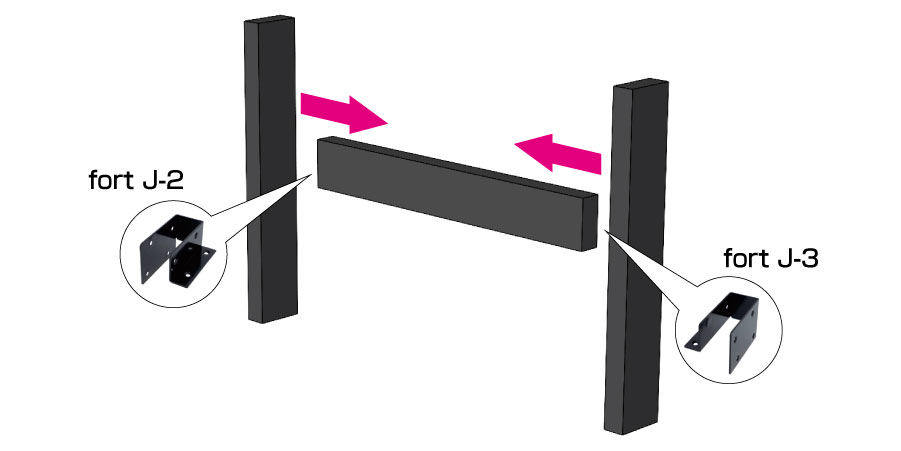

塗装が乾いたら、組み立てに入ります。接合は2×4材専用金具fortシリーズのJ-2とJ-3を使いました。金具を使えばガチガチに強くなりますが、この程度の大きさであれば、柱横からビス打ちでも充分だったなと思います。

弊社の商品で、売るほどあるので使ってみただけです。

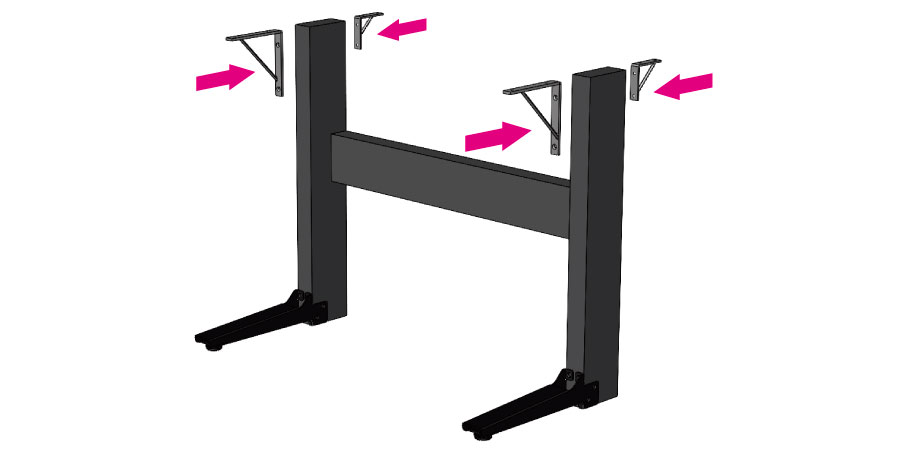

まずは、横渡し部分の2×4材の両端にfort金具を取り付けます。それを縦柱部分に取付けていきます。これでH型のパーツができあがりました。

金具の取付け

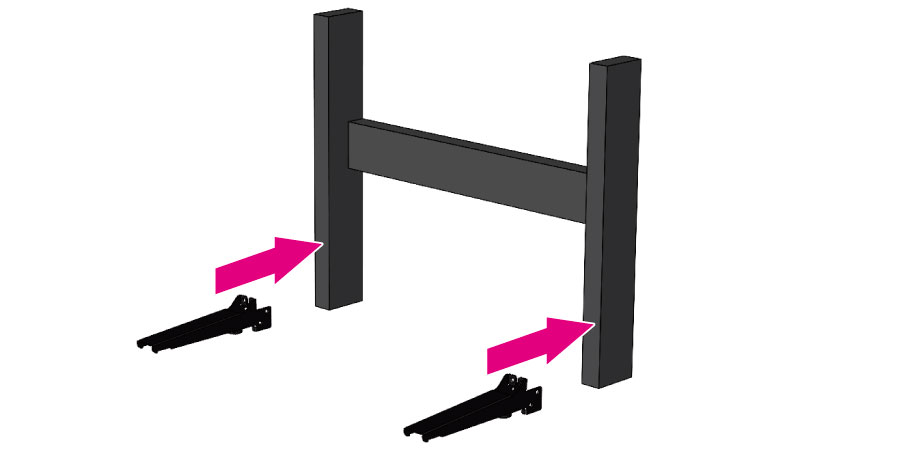

H型のパーツに金具を取り付けていきます。まずは2×4材を立てる脚を取り付けます。

2×4を立てる脚

2×4材を立てる脚は、2×4材に簡単に取付けができて自立させることができる脚金具です。これで、壁面収納の壁や、パーティションも作れるのですが、今回は机の脚として使用します。

取付けは、H型のパーツを寝かせて作業するとやりやすいです。片側ずつ付属のビスで取付けます。両方取り付けると自立できるようになります。

ブレース棚受け

天板と脚部を固定するのと補強の目的でブレース棚受けを取り付けます。本来の用途は棚受け金具ですが、等辺なので箱組みの角の補強や支えにも使用できる便利な金具です。

ブレース棚受けは、長いのを前に、短いのを後ろ面に取付けます。2×4材の縦柱の天面と面一になるのが理想です。

天板と脚部分を接合

これで、天板・脚部分ともに完成しました。ついに合体の時です。

天板を裏返して、その上に脚部分も裏返して置きます。良き位置に調整ができたら、ブレース棚受けにビスを打っていきます。

金具1個に対して、1本ずつビスを打つイメージで微調整しながら取り付けていきます。全てのビスを打ち終えたら、接合完了です。

完成

裏返っていた机を立ててみます。ガタツキがある場合は、2×4材を立てる脚にアジャスターがついているので調整をしておきます。大体のガタツキは、アジャスター機能で抑えられます。

最後に引き戸を取り付けます。スムーズに戸がスライドするかをチェックします。うまく動かない場合や重いと感じる場合は、板の大きさに不備があるかもしれません。

端面を少し削ったり、ローソクをこすりつけて滑りを改善する方法もあります。

これでスムーズに戸が動くようになれば完成です。

で、実際に座って、使ってみた感想は、やっぱり机には引き出しの方が使いやすい。そんな感じです。とにかく座った状態から引き戸内のものを取り出しにくいです。

やっぱり、引き出しって良く考えられてますね。次回からは机には引き出しを取り付けようと思いました。

でもあれです。雰囲気だけは、かわいくできたと思います。

本来の12mm厚の板が引き戸になるレールの推奨扉サイズとは異なりますが、ネタ記事ということでご容赦ください。